大阪ミナミの三津寺さんの美しい仏像・天井画を彩る《前編》 | 黒子「祈りの灯り」〜次世代型寺院で実践した間接照明プランと器具選定テクニックの事例〜

《前編》三津寺の照明計画を振り返って〜お寺を身近に感じてもらう光

応神天皇の御墓所として、奈良時代の名僧・行基菩薩が楠を植えたのを始まりとし、のちに聖武天皇の勅命により天平16年に開山した七宝山大福院三津寺。大阪ミナミの繁華街に位置し、「みってらさん」「ミナミの観音さん」という愛称で人々に愛されてきたこの三津寺が2023年11月、四年の歳月を経て新しく生まれ変わった。

改築に伴い、照明も全面的に見直されたわけだが、本堂やそこに安置された仏像を照らす灯りはどのように作られたのだろうか。住職である加賀俊裕氏、また照明を手がけたアカリ・アンド・デザインの照明デザイナー吉野弘恵氏に振り返っていただいた。

三津寺 住職 加賀 俊裕 氏

三津寺 住職 加賀 俊裕 氏 アカリ・アンド・デザイン 吉野 弘恵 氏

アカリ・アンド・デザイン 吉野 弘恵 氏

›› 2019年の勉強会と照明実験を経て›››仏像、本堂とLED照明の相性

›› 変化に気づかれない、黒子に徹する照明

›› 照度バランスと輝度バランスを整える

›› 仏様自身が放つ光›››光背を照らすということ

›› 美術品・文化財としての側面›››シーンに応じて光を変化させる

›› さまざまな器具を駆使して空間の光を作り上げる

›› 鑑賞性と文化財保護を両立させる輝度・照度バランス

›› お寺の照明のあり方とは

■ 2019年の勉強会と照明実験を経て›››仏像、本堂とLED照明の相性

住職:吉野さんとの出会いは4年以上前になります。お寺の中でどう照明を使っていくかを勉強しなければいけないということに気づき、勉強会を開いたのが2019年。吉野さんに講師として来ていただいて、その時に初めて「高演色性」などの言葉を覚え、仏様に光をどのように当てるかなど、さまざまな勉強をさせていただきました。お寺ではもちろん拝んでもらう対象として仏様を見るけれども、より気持ちを込めて拝観していただき、更に信仰心を高めてもらうためにどうしたらいいか、という課題を感じており、そこに光の技術を使うということに、僧侶として関心を持っていたのです。その勉強会の後、大変ありがたいことにDNライティングさんの全面協力のもと吉野さんに計画を立てていただいて、お堂の中を一度実験的にライティングしていただきました。

吉野氏:今回ももちろん、それ以外の仕事でもその時の経験がすごく活きています。

住職:吉野さんは仏像ですとか、美術館の照明をたくさん計画しておられますが、うちのお寺はどうでしたか? 難しい方でしたか?

吉野氏:難しいですね。お寺さんによって個性がいろいろありますし。でもお寺の仕事をさせてもらって思うのは「お寺とLEDは相性がいい」ということです。LEDはそもそも熱がほとんど出ないものですが、特にお寺の場合はそんなに明るくする必要はなく、小さい光で全体が光ります。そうすると熱はほとんど出ないので、そういう意味ですごく相性がいいのかな、と。白熱灯だと電圧やワット数が高いため、火災の原因にもなり得るし、熱による劣化も起こります。そういう意味ですごくLEDは相性がいいのでは、と。

住職:昔のお寺は単純に強力なスポットライトで正面から仏様をドーンと照らすような照明でした。以前大阪市との企画で一般の方に仏像公開をしたのですが、その時は知識がなく、仏様をライトで照らしたら天井から吊り下がっているものの影がお仏様に映ってしまって。それでも何とか照らさないといけない、そんな状況でした。吉野さんは「ああ、これは何とかせなあかん」というように見てくださったんじゃないかと(笑)。

吉野氏:そうですね(笑)。あの勉強会には複数のお寺の方が来てくださっていましたが、皆さんが言われていたのが「“暗い、怖い”というお寺のイメージを払拭したい」ということでした。

それを変えるには照明が大事ではないか、と気づいてもらえたことがすごく良かったと思います。暗がりをちょっと明るくするだけイメージは変わりますが、それには照明が深くリンクしています。ですからお寺に近づいてもらう、という部分は照明によって作ることができる、と今回も思いました。

住職:雰囲気を壊さずにその“暗い、怖い”イメージを変えることできる、ということが本当に勉強になりました。

2019年の終わりに照明実験をした当時、住職は私の父でしたが、その際「照明で本堂が変化する」ということを実際に見たのが非常に大事だったと思います。

その後2020年に入ってお寺の解体をし、お堂を残しながら土地活用するという計画が進んでいきましたが、その時、本堂の照明は吉野さんにもう一度お願いするのがいい、という話が自然と出てきました。空気・雰囲気をわかっていただいているという安心感もありましたし。それで何度も足を運んでいただいて、照明計画の時からさらにグレードアップした照明を入れていただいたのは非常に嬉しかったです。

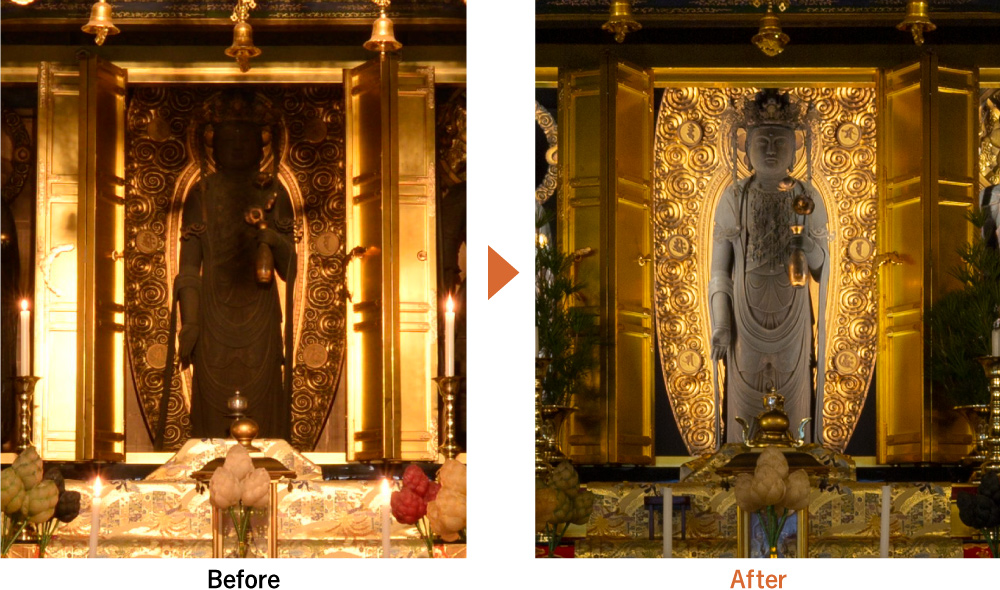

2019年撮影

2019年撮影▼

▼

■ 変化に気づかれない、黒子に徹する照明

住職:2023年11月に大改築工事が終わり、新しい三津寺をお披露目させていただきましたが、いい意味で皆さんお堂の変化に気づかないのです。気づかないけれど「前よりも仏様が綺麗に見える」という感覚があったみたいで。照明を入れて照らしたね、ということじゃなく。それも吉野さんがいつも言っていることですよね?

吉野氏:そうですね、照明自体はもう基本的に黒子です。照らされるものが主役ですので。その空間に入った時、照明が目立ってしまったら、駄目だと思っていますので、その点で今回はうまく照明を隠しながら、仏様の特徴的な部分だけを浮き上がらせることができたかな、思っています。

住職:正面から見たら何にも変わっていない、それがお寺としては非常に大事です。仏様を見ることによって「仏様の世界に没頭してもらう」とき、人工的なものが映ると、それが違和感になってしまう。

その点は本当に今回、吉野さんに非常に注力していただいて、器具だけじゃなく、その光源も見えない。ちょっと視線を動かしたら「まぶしい」ってなってしまうと、それだけで違和感を感じてしまいますので。そこに細やかな配慮をしていただいたことが、今回の完成と参拝された方々の感動に繋がったんじゃないのかなと思います。

■ 照度バランスと輝度バランスを整える

住職:今回、この照明計画をする中でそれこそ光源を見えなくするのがいいとか、高演色性のこととか、本当にたくさん勉強させていただいたのですが、他にもいろいろと気を遣っていただいたと感じています。機器自体もとても小さなものになっていますし、汎用性が高いものを使ってくださっています。その辺はやはり意識してくださったんですか?

吉野氏:そうですね。美術館などでも同様に意識しているのはグレアレスです。グレアがないようにすることと、調光を入れること。調光を入れるのは、輝度バランス・照度バランスを整えるためです。人間の目は明順応・暗順応といって1点が明るくなると他が見えなくなります。

そこで照度バランス、輝度バランスをきちんと整えると全体が見えてくる。そういう照明計画を心がけました。器具で言えばDNライティングさんの器具は「グレアレスフード」というものが付いていて、光源が見えない仕様のものがありますので、そういうものを使わせていただきました。

住職:仏様を見たい方の中には、結構近づいて見る方がいらっしゃるんですが、かなり近づいても光源が見えない。この照明器具は光っていないのでは、と思う方もおられたりしてね。非常に高性能なもののようですね。

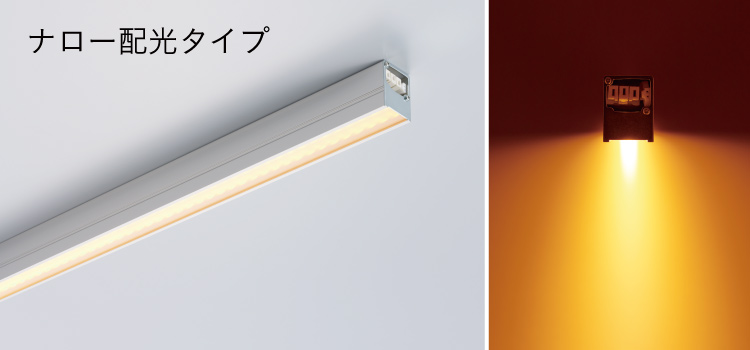

十一面観世音菩薩像の厨子の中に納めた照明

十一面観世音菩薩像の厨子の中に納めた照明吉野氏:光っていないと思われるのは、僕らにとってはよし!と思うところです。今回厨子の中に入れているMC-LED4 HRは、横から見ると、かまぼこ型の光学レンズが入っています。普通のLEDのライン照明だと拡散光で全体的に明るくなりますが、そうすると今度はポイントが照らされにくくなります。そこで、このかまぼこ型のレンズを入れることで、50度の配光で照らしたいところだけ照らすということができます。既製品の中でもこういうちょっと特殊なものを使わせてもらいながら、適切な照度、配光、演色性っていうのを作れるような形で、照明計画させていただきました。

住職:これ実際、現場で見ながら値を変えて、何度も試していらっしゃいましたね。

MC-LED4 HR(3000K)高演色タイプ

MC-LED4 HR(3000K)高演色タイプ

吉野氏:スポットライト(ミニレールスポット)と照度バランスを合わせることで、より立体的に浮き上がる、そういう照明計画です。

住職:なるほど。うちの場合は、仏様が近くたくさん並んでますのでね。

吉野氏:そうなんです。だからこういう狭角の器具がいいんです。いわゆる全般拡散光というのは180度まで光が出るんですが、そうすると一番近いところが一番明るくなってしまう。この狭角タイプのものは一番近いところはそこまで明るくならずに遠いところを明るくするので、バランスが非常によくなります。近いところだけが明るいと奥が見えにくくなったり、光が届かなくなったりするんですが、こういうレンズが付いているライン照明を使うことで、より立体的な光が作れます。

住職:それが仏様が均一に光り輝いているように見えることに繋がるということですね?

吉野氏:そうですね。

■ 仏様自身が放つ光›››光背を照らすということ

住職:照明実験の時にもそうしていただいていたんですが、今回も仏様自身を照らすのではなく、あえて光背を照らしていました。現場でどこを照らしたらいいのかと実験しながら設定していらっしゃいましたが、私が一番しっくりきたのはそこでした。

吉野氏:そうですね。お顔を照らすスポットライトは(光背のない)弘法大師さんの像(写真❶)には使っていますが、それ以外の光背がある仏様に関しては、基本的にはほとんど光背しか照らしていません。それによってすごく効果が出たかなと思います。

写真❶:弘法大師坐像

写真❶:弘法大師坐像

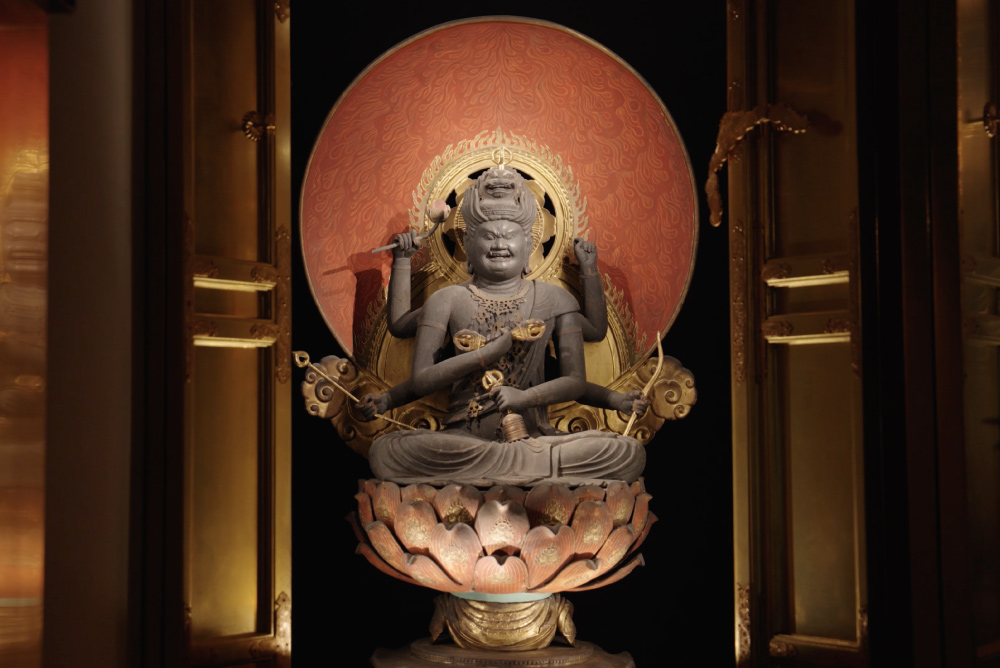

住職:光背というのは、仏様自身が放つ光を表しているんです。だから光背を照らすことによって仏様が本当に光を放っているように見えて、それが非常に良かったな、と思います。正面の十一面観世音菩薩像(写真❷)は1000年代につくられた仏様で、当時は電気のない時代ですから、仏様を照らすということもなかったと思いますし、あってもロウソクや灯明の明かりだったんですが、その代わりに自然光が入る。仏様の光背に自然光が反射して、仏様が浮き上がるように見える、そんな見方を当時の人は知っていたのかな……、時代が変わって今も同じように仏様を見ることができている、と感動しました。金色の部分も高演色性のライトによってより綺麗に見えているのでしょうか?

吉野氏:そうですね。より金色の深みが出てくると思います。

写真❷:十一面観世音菩薩像

写真❷:十一面観世音菩薩像

住職:とても大きな気づきとして、光背が非常に重要なのだと思いました。十一面観音の光も、我々が照らしていた時は本当にキンキラキンだったんですけれども、今回の照らし方によって柔らかく、穏やかに輝く光に変わっていますし。

一方で左手の愛染明王(本堂)(写真❸)の真っ赤な火炎の光は、照らすとその赤が飛んでしまうような光り方だったんですけれども、今回はきっちり日輪の真っ赤ないわゆる燃えるような赤が表現できました。赤の中に模様が描かれているんですが、前は飛んでしまって見えなかったんです。だから赤の光も模様も出て、よりこの像を作られた方の意匠と意味が我々に伝わってくるかなと思いまして……。

吉野氏:その辺は今回、調光とかも入れさせてもらって、すごくバランスよく照明できたかなと思いますね。

写真❸:愛染明王坐像(本堂)

写真❸:愛染明王坐像(本堂)

■ 美術品・文化財としての側面›››シーンに応じて光を変化させる

住職:本当にお寺とLED照明の相性は抜群なんですね。

最近、見る側つまりお寺に参拝される人々の目もがだんだん肥えてきているように感じます。美術館で仏像の展覧会がよく開かれるようになって、美術館で見られるんだからお寺に行かなくても……という人が増えてきたんじゃないのかなと。美術館には行くけれど、その仏様がもともとおられるお寺にはあまり行かない。信仰の対象としてたくさんの人に見ていただくことは非常に大事なことではありますが、やはりお寺の中に仏様がいて、それで完成されていると思うんです。ですからお寺でも美術館のように光を加えることによって、本来の場所であるお寺で仏様を見ていただきながら、いわゆる信仰も感じてもらえるようになったことが非常にありがたいなと思いました。

吉野氏:TPOに応じてそれなりのシーンを作ってもらって、荘厳な雰囲気の中で鑑賞していただきたいですね。そのためにはもちろんそういう集中できるシーンを作ってもらうことも必要かなと思います。それ以外に、例えば大阪市のイベントのような時や、学芸員の方が美術品として仏像を見たいという時、その時だけはそういうシーンを作ることができる、というのが非常に大事かなと思います。そういう点でもLEDは相性がとてもよく、さまざまなシーン展開ができます。

住職:計画の時、実は「あれ、ここも調光?」「そこも調光?」って内心思っていたんです(笑)。

しかし完成してみたら、それがかゆいところに手が届くといいますか。やはり調光してぴったり合う光というのがあるんだな、と。それを吉野さんが苦心して作ってくださってたんだな、と本当に勉強させていただきました。

■ さまざまな器具を駆使して空間の光を作り上げる

吉野氏:DNライティングさんと僕は20年以上前からお付き合いがあるんですが、もともと蛍光灯を作られていた会社なので、非常に光学的に優れていて光の配光が綺麗な製品ばかりです。今回使用した器具もレンズの配光が綺麗で光効果がてきめんでした。通常、MC-LED4 HRも、中にレンズが入ってより遠くまで飛ばせる形でありながら、横から見ても光源が見えないんです。

長押の上の鴨居に入れたのはSCF-LEDNの黒バージョンですが、普通の器具だとカバーが光って光源が見えるんですけれど、今回は上の部分しか光らない器具を使っています(図1)。実は器具は見えているんです。器具は見えていても光源が見えない。だからあの美しい天井画が見えるわけです。あと愛染明王像(前堂)(図2)の照明器具に関しては、本体に特注でグレアレスのルーバーを作ってもらって、それをつけています。そうすることで光源自身は見えず、光背部分がきれいに光るような、お顔がきれいに光るような、そういう照明に仕上がりました。そういうテクニカルの部分で、いろいろ協力していただいて、非常にきれいな照明ができたと思います。

住職:先ほども言いましたが、結構皆さん仏様に近づきたいと思われるようです。ところが近づいても仏様をどのように照らしているかは見えません。そこは特注の器具で、DNライティングさんがしっかり対応してくださっている。吉野さんもお堂を見ながら「こういう器具があったよね」「ここにはあの器具がはまる」など、DNライティングさんの器具を全部把握しているようでしたし、長いお付き合いなんだろうなと思いながら、楽しく見させていただきました。

やはりよく考えていらっしゃるんですね。どこに、何を、どう使う、という計画が素晴らしいです。経験が蓄積しているんでしょうね。

吉野氏:人の視線がどう動いていくか、これを「シークエンス」と言いますが、シークエンスを考えながら光を入れていくと、ここが見えるとちょっとまずい、ということがわかってきます。

現場でしっかり見ていけば光源が見える場所が出てきますから、そういう場合はグレアレスなルーバーやフード、バンドアなどをつけて光源ができるだけ見えないように、より仏様だけが浮き上がるような照明計画を心がけました。

住職:今回三津寺でやったことを、DNライティングさんの中に蓄積いただいたら、将来お寺用のライティングも生まれてくるかもしれないですね(笑)。

吉野氏:そうですね(笑)。

愛染明王坐像(前堂)

愛染明王坐像(前堂)

住職:これからは本当に宗教・お寺に限らず、世界観を壊さないようなライティングが必要ですね。ホテルや商業施設も最近そうなっていますが、特にお寺、宗教施設っていうのはそういうことが大事になってくると思います。

■ 鑑賞性と文化財保護を両立させる輝度・照度バランス

吉野氏:DNライティングさんの製品には小型な器具も多いので、幅広く対応できると思います。また、今回はお寺としての機能に加えて文化財としての機能があります。LEDというのは熱が少ない、紫外線を持たないという特長があり、仏像に対する劣化が抑えられるので、非常に有効な照明器具かなと思います。

さらに「鑑賞性」もあります。どういう風に見せるかに関しては先ほども説明した、グレアレス、器具を見せないことが重要になってきます。器具を見せず仏様だけを見せることで、より鑑賞性が上がります。

つまり鑑賞性と作品の保護が大切なんです。そして輝度バランス。本堂の中の全体的な照度と仏様を照らす照度のバランスが大事です。本堂が明るすぎると、人々の目が暗順応から明順応に変わってしまって、仏様を見たときに「暗いな」と感じてしまいます。そこを調光制御し輝度バランスを整えることで、より文化財としての良さを引き立たせることができる。だから、文化財という側面を持つ場合、「鑑賞するための光」と「作品・仏様を保護する光」、あと「演色性の光」ということを考えて計画しています。

■ お寺の照明のあり方とは

住職:今回のプロジェクトで我々が一番良かったと感じたのは、来てくださる人々にどのような宗教体験、信仰体験をしてもらいたいか、そうところを吉野さんに非常に詳しく聞いていただいたことです。ある意味照明だけではなく、照明を使って世界観を作るためのコンサルティングをしていただけたような感覚です。

三津寺は真言密教の寺院なので、本堂では中に入ること=仏様の世界にいる、そのようなことを体感してもらうことを大切にしています。お寺には宗教儀式、仏像を見てもらう時間、おつとめの時間、法事の時間、そんなさまざまなシーンがあります。それぞれのシーンで、来た人たちがその世界に没頭できるように、照明によってできることを提案していただいたことが非常にありがたかった。これを実現するため、自分が自分のお寺のことをよく知って、自分のお寺に来てくださった人にどうなってもらいたいのか、そういうことをよく考える必要がありました。2019年に照明実験を経験したことで、より深く考えることができましたし、改築まで少し時間がありましたので、その間もこのお寺の意味を熟考できました。そこが肝だったのかもしれません。その相談相手として吉野さんがいて、それを実現してくださるDNライティングさんの機器があって。これは非常に恵まれていたんだな、と思います。

おつとめのあかり

おつとめのあかり 一般拝観のあかり

一般拝観のあかり住職:今後、同じような形でさまざまな宗教施設で、同じような機器を使って同じように照明を取り入れる人もいるかもしれません。そういう方々にはその場所をどういう風にしたいかということをしっかりとまとめて、そして来てもらった人にそれがどうすれば伝わるのかというところを深く考えて臨むことをお勧めします。そしてこれは一人では難しいことです。

今回私にとっての吉野さんやDNライティングさんのようにパートナーを見つけて、そのめぐり合わせの中で素晴らしいものが生まれてくるのかな、と思いますので、是非今一度、自分の仏様を見て、歴史を感じて、客観的にお堂を見る、そういう時間を持たれるといいものになっていくのではないかと思います。

この事例で使用された器具

【お問い合わせ・ご相談】

お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。

SCF-LED-APL(3000K)

SCF-LED-APL(3000K)

ミニレールスポット R-EX2

ミニレールスポット R-EX2 SCF-LEDN-APL

SCF-LEDN-APL