「令和のおしゃれなコートハウス」──照明デザイナーと建築家が設計した理想の家” HOUSE IN HAYAMIYAプロジェクト"|《第3章》

「令和のおしゃれなコートハウス」──照明デザイナーと建築家が設計した理想の家"HOUSE IN HAYAMIYAプロジェクト"|《第3章》

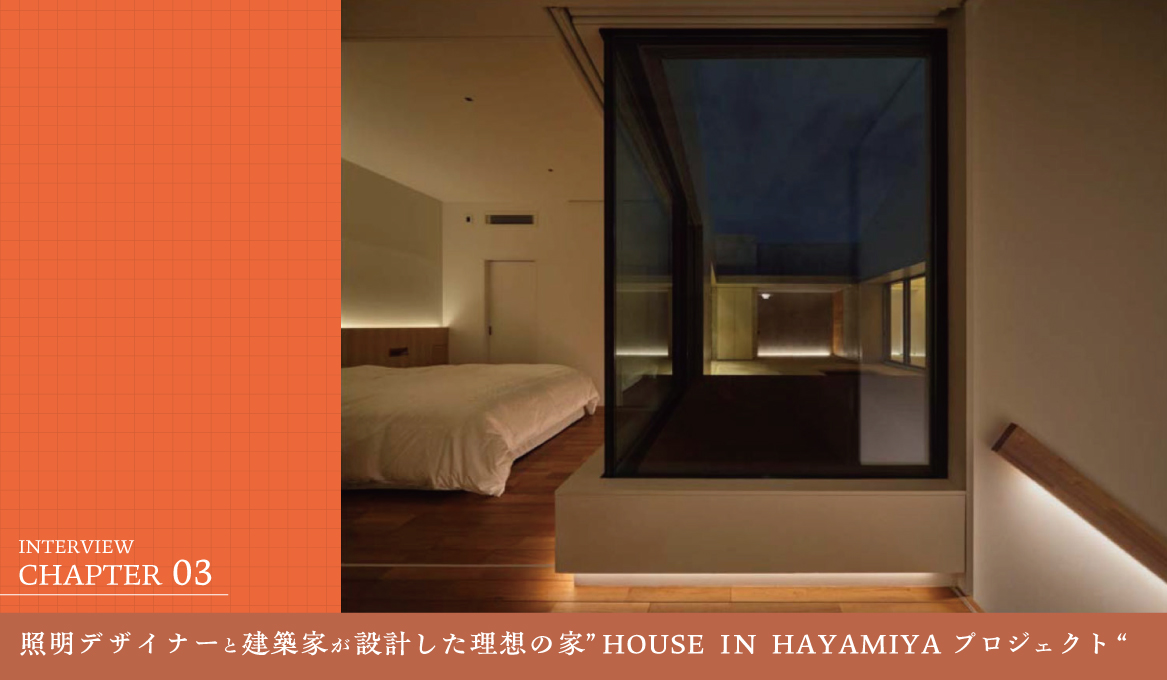

中庭を囲む平屋建て、やわらかな木の天井に包まれた勾配屋根のLDK、時間によって表情を変える光のグラデーション。

「HOUSE IN HAYAMIYA」は、照明デザイナー・戸恒浩人氏と建築家・堀部雄平氏の協働によって生まれた、まさに"光をまとう住まい"。本記事では、「光をまとう住まい」「昼と夜のグラデーション」「少ない光で豊かな表情を出す建築と照明」などをテーマに、おふたりに住まいづくりのプロセスを語っていただきました。

シリウスライティングオフィス

シリウスライティングオフィス 照明デザイナー

戸恒 浩人 氏

株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ

株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ建築家

堀部 雄平 氏

›› 寝室照明と“心地よい終わり方”

›› 照明デザイナーが語る“住宅での間接照明”の可能性と設計哲学

›› 光と素材の対話──木の天井と照明の調和に宿る美しさ

›› 暮らしに寄り添う“光の設計図”──設計・施工・調光のリアルな段取り

›› “外とのつながり”を照らす──中庭・屋上・トップライトの光景設計

›› 快適性と機能美のバランス──照明数・器具選定・生活動線の実感

›› やさしさと強さを両立する──住宅照明における“生活感”と“静けさ”のデザイン

›› “場の記憶”を光で継ぐ──設計者たちが語る“家をつくる”という体験

■ 寝室照明と“心地よい終わり方”

撮影:鈴木文人

撮影:鈴木文人DNL:寝室の照明計画についてもう少し教えてください。住宅にとって “一日の終わり”を心地よく過ごす空間ですし、照明が担う役割も大きいですよね。寝室の照明も非常に印象的でした。間接照明と小さなダウンライトのバランスがとても落ち着いた空気をつくっていて。

戸恒浩人(以下戸恒): 寝室では、できるだけ光の重心を“下げる”ようにしています。 ベッドに寝転がったときに、天井にまぶしい光があると落ち着かないので、照明は壁面やヘッドボードの裏側に設置。小さなダウンライトを足元だけに配置していて、必要なときはそこをほんのり照らす感じです。

DNL:ちなみにそのヘッドボードも造作なんですよね?

戸恒: はい、造作です。見た目はシンプルですが、モノを立て掛けたり差し込んだりできるように、実用的な細工をしてあります。照明も組み込んでいて、ルートロンで調光できるようにしてあるので、体調や気分に合わせて光の強さを調整できるんですよ。

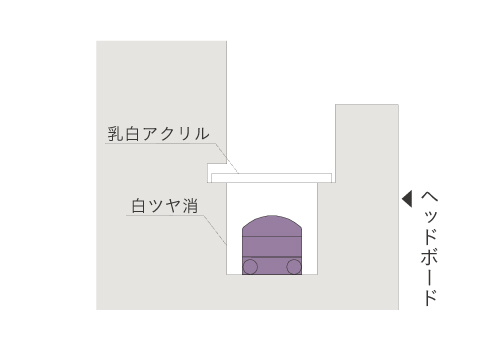

納まり図

納まり図DNL:寝室と和室──静けさと温かさを支える光の工夫があるなと感じておりますが、そのあたりどうでしょう?

戸恒: ありがとうございます。寝室は「迎えられる空間」という印象を意識しています。廊下を抜けて一番奥にある場所なので、ほっとできる雰囲気にしたかったんですね。そのために、ヘッドボードに仕込んだ間接照明で壁面をやわらかく照らし、上部には小さなダウンライトをそっと配置しています。

堀部雄平(以下堀部):ベッドに寝転がったときに天井がきれいに見えるように、というリクエストもありましたよね。

DNL:ヘッドボード周りのディテールも非常に丁寧でした。

戸恒:あれも造作で、コンセントやスマホスタンドの位置までミリ単位で決めています。調光機能ももちろん備えていて、例えば30%の明るさでほんのり照らすと、夜中でも目に優しくて心地いいんですよ。

DNL:そして、和室の照明も素敵でした。障子を閉めたとき、間接照明の光が奥にずっと伸びていくような演出があって。

戸恒:そうですね。あの和室は親族やゲストが泊まることもあるそうなので、やさしく包むような光がふさわしいと考えて、リビングと回路を分けて照明計画をしています。壁の裏側に仕込んだ光が、開け放したときに連続するようにもなっているんです。

■ 照明デザイナーが語る“住宅での間接照明”の可能性と設計哲学

撮影:鈴木文人

撮影:鈴木文人DNL:ここまで照明の細やかな工夫を伺ってきて、住宅における「間接照明」の持つ力をあらためて感じました。一方で、間接照明は「暗いんじゃないか」と不安視される方も多いと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか?

戸恒:確かに「間接照明=暗い」というイメージは根強いですね。でも実際には、使い方や設置場所によってはしっかりと明るさを取れますし、むしろ空間の快適性を上げてくれる存在なんです。ポイントは、天井面をしっかり照らすこと。そうすることで、天井全体が大きな反射板になって空間がふわっと明るくなるんです。

住宅って、ドレス着て歩き回る場所じゃないんですよ。Tシャツとジャージみたいな感覚で、日常の延長にあるリラックス空間。だからこそ、照明の要素数を絞って、極力ノイズを減らす。そうすることで、住まい手が「光に包まれている」ことを自然に感じられるんです。

DNL:なるほど。過度な演出ではなく、暮らしに馴染む自然な照明なんですね。

戸恒:そうです。とはいえ、機能性もちゃんと担保します。たとえばキッチンにはスポット照明を一灯だけ仕込んで、料理中の手元を確実に照らせるようにしてある。ここは“暮らしやすさ”とのバランスが大事です。

堀部:あとは、照明の操作性も大切ですよね。暮らしながら使い方が変わっていくので、ルートロンの無線調光などは後からでも調整しやすくて、住まい手に寄り添った選択だなと思います。

DNL:寝室にあった“全消灯ボタン”のお話も印象的でした。寝落ちしそうなときでもワンタッチで消せるって、すごく便利ですね。

戸恒:あれはいつも僕自身が強く推しているアイデアです(笑)。細かいところかもしれませんが、そういった機能が暮らしの質をぐっと上げてくれるんですよ。

DNL:なるほど。ハイエンドな住宅に限らず、間接照明はもっと多くの人が使ってみるべきだと感じました。

戸恒:その通りです。まずは寝室のヘッドボード周りなど、小さなところからでも始められる。調光や調色の機能をつけておけば、気分や体調に合わせて使い分けができる。暮らしに寄り添う光を体験してほしいですね。

■ 光と素材の対話──木の天井と照明の調和に宿る美しさ

撮影:鈴木文人

撮影:鈴木文人DNL:この住まいで印象的だったのは、木の天井と光の関係性です。住宅の照明というと、白いクロス天井に光を当てるのが一般的ですが、この空間ではまったく違う印象を受けました。

戸恒:そうですね。今回の住宅では、天井はすべて木材で構成されていて、照明設計においてもそこをどう美しく“光らせる”かが重要なテーマでした。天井に光をきちんと当てないと、外光が強い時間帯には空間がとても重たく感じてしまう。だから天井の木目を照らし上げて、自然素材のやわらかさを引き出すようにしています。

堀部:木の天井って素材としては素朴だけど、光が入るとすごく豊かに表情が変わるんですよね。自然光の中では陰影が生まれるし、夜は間接照明で木肌のぬくもりがふわっと感じられる。建築としても、そこに照明の演出が加わることで空間が一段と奥深くなる感覚があります。

DNL:木って、光を受けるとちょっと赤みが増すような、温度を感じる反射をしますよね。間接照明だと、それがより柔らかく表れるのがいいなと感じました。

戸恒:おっしゃる通りです。今回使っている照明は、演色性が高く、かつ調光調色が可能なタイプを選んでいます。昼間は白っぽい自然な色温度で木の清潔感を、夜は電球色でしっとりとした空気を演出できるように。照明が素材の表情を引き出す役目を果たしてくれるんですね。

堀部:しかもこの天井、ちょっとした勾配があって、光が立体的に広がっていく構造になっているんですよ。その勾配の角度と間接照明の位置や配光もかなり繊細に設計されています。建築と照明の共同作業で、初めて実現した効果だと思います。

DNL:光で包まれるような感覚、というのがこの住宅の居心地の良さに直結しているんですね。

戸恒:まさにそうです。建築素材と光が一体になったとき、その空間は“見るもの”ではなく“感じるもの”になる。そこに住む人が、自然と心地よく過ごせるようになる。僕はそれをいつも目指しています。

■ 暮らしに寄り添う“光の設計図”──設計・施工・調光のリアルな段取り

DNL:ここまでお話を伺っていて、単なる器具選びではなく「どのように暮らすか」が最初にあって、そこから光を設計していく流れが本当に印象的でした。実際の設計や施工段階では、どんなふうに段取りを進めていったんですか?

堀部:今回は建築と照明の連携がとても密で、初期段階から照明の方向性を共有しながら進めました。間取りのスケッチが出たタイミングで、すでに照明計画の方向性もラフに描いてあって、「この勾配天井はこう照らす」とか「この壁はこう見せたい」というイメージを持ち寄って、都度すり合わせていきました。

戸恒:照明は最後に乗せるものじゃなくて、設計初期から一緒につくっていくものなんです。器具の納まりや天井裏のスペースなど、建築のディテールと密接に関わってくるので、遅れて入るとできることも限られて、やっぱり苦しいんですよね。

DNL:今回は勾配天井のライン照明の設置もかなり繊細だったように思いますが、そのあたりもかなり早い段階から検討されていた?

堀部:はい、設計の初期から「ここに2本、違う意図で間接照明を入れたい」という案があって、そのために天井の納まりや配線経路も工夫しています。設置の精度も求められたので、現場の職人さんとも細かく打ち合わせをしました。

戸恒:現場もかなり丁寧に対応していただけましたね。木のルーバー天井に間接照明を仕込む場合、数ミリのズレでも光のラインが崩れてしまうので、慎重に収めてもらいました。

DNL:照明の調光調色については、最初からルートロンで構成する計画だったんですか?

戸恒:そうです。暮らしの中で朝・昼・夜・深夜と光のトーンを変えたいという要望があったので、シーンごとのプリセットが簡単に呼び出せるルートロンのシステムを採用しました。後から無線でスイッチ位置も調整できるのも便利なんですよ。

堀部:実際、暮らし始めてから「ここにも操作パネルが欲しい」という要望が出て、後から追加した場所もありました。住まいって、暮らして初めてわかる動線もありますから、フレキシブルに変更できるのはとても大事ですね。

DNL:なるほど。図面通りにつくるだけでなく、「住んでからのリアルな体感」に対応する仕組みまで含めて“照明の設計図”なんですね。

戸恒:そうなんです。設計図に書ききれない“暮らしのニュアンス”まで汲み取れるかが、住まいにおける照明設計のカギだと思っています。

■ “外とのつながり”を照らす──中庭・屋上・トップライトの光景設計

撮影:鈴木文人

撮影:鈴木文人DNL:ではここからは、外部空間とのつながり──特に中庭や屋上、トップライトといった“外の光”との関係について、お伺いしたいと思います。

堀部:この住宅の設計で最も大きなテーマの一つが「内と外の連続性」でした。平屋であることを活かして、コートヤード(中庭)や屋上庭園を建物の一部のように組み込んでいます。

戸恒:照明の観点からも、外部空間はとても重要でした。日中はもちろん、夜間に中庭や屋上にやわらかく光がにじみ出てくることで、室内と屋外が“ひとつの風景”としてつながるよう意識しています。

DNL:トップライトの設計も印象的でした。自然光を導くという意味で、どんな狙いがあったのでしょうか?

堀部:南側はコートヤードに面して大きな開口を設けていますが、そこだけでは空間の上部が暗くなってしまうんです。だから北側にはトップライトを配置して、柔らかく均質な光が屋内全体に回るように設計しています。

DNL:屋上庭園にも照明を?

堀部:はい、シンプルな球体型照明を配置しています。光量は控えめですが、LDKからの視線の先にほのかに灯りが見えることで、奥行きや“自分の家の領域”を視覚的に感じられるようになっています。

戸恒:遠くの塀や植栽を間接的に照らす光の加減がとても大事で、「光で外構を描く」という感覚ですね。屋外が暗闇に沈んでしまうと内と外の関係が途切れてしまうので、そこは気を遣いました。

DNL:なるほど、光で空間のつながりを演出する。まさに“景色をデザインする”ということですね。

堀部:はい。家の中だけで完結しない設計が、日々の暮らしをより豊かにしてくれると考えています。

■ 快適性と機能美のバランス──照明数・器具選定・生活動線の実感

撮影:鈴木文人

撮影:鈴木文人DNL:ここまで“光の空間づくり”について多く伺ってきましたが、改めてこの住宅の照明計画において、器具の数や配置、選定のバランスで意識された点を教えていただけますか?

戸恒:僕の基本方針として、照明器具の数は極力減らしたいというのがあります。その上で、必要な場所には必要な光が届くように工夫する。例えばこの住宅でも、LDKの照明は実質4つの要素しか使っていません。

堀部:ええ、建築設計側から見ても、そのシンプルさは非常に理にかなっていると感じました。照明数が少ないからといって暗いのではなく、配置の工夫や調光によってしっかり明るさが確保されているんですよね。

戸恒:特に天井面をしっかり照らす間接照明を入れておくと、空間全体の明るさが出るんです。天井が光ることで空間が広く、軽やかに感じられる。

DNL:なるほど。暮らしの中で、生活動線もかなり意識されているように見受けられました。

戸恒:はい。暮らし始めてから「あ、ここにもスイッチがあった方がいいな」と感じることって意外とあるんです。今回はルートロンの無線調光システムを採用したので、後からでもスイッチやリモコンを追加して調整できるのが大きかった。

堀部:実際、寝室からLDKへの移動時にもスムーズに操作できるようにと、竣工後にクライアントの要望があって、後からリモコンを追加していましたよね。

戸恒:そうなんです。設計時の想定と、実際の暮らしの中で見えてくる動線って少しズレることもありますから。設計の柔軟性と、機器の選定の自由度って大切なんです。

DNL:まさに、“設計と生活の接続点”が光で繋がっていく感覚ですね。

堀部:その通りです。住宅って、完成した瞬間がゴールじゃなくて、そこからどう暮らしが深まっていくかが重要ですから。

■ やさしさと強さを両立する──住宅照明における“生活感”と“静けさ”のデザイン

DNL:この住宅、写真だけ見ると非常にソリッドでミニマルな印象がありますが、実際に写真や動画を見てみると、とても「くつろぎ」に満ちた空間に見えます。照明面でも、“やさしさ”と“強さ”が絶妙に共存しているように感じます。どのような意図で設計されたのでしょう?

戸恒:ありがとうございます。僕自身、住宅の照明では特に「静けさ」と「居心地」を大切にしたいと思っていて。強い演出ではなくて、空間に寄り添う光。そのうえで、必要な明るさや視認性はしっかり確保する。つまり“やさしくて、ちゃんと機能する”というのがテーマですね。

堀部:設計段階でも、光の強弱やグラデーションはかなり意識していました。空間の素材感──木や石、白壁など──と照明がぶつからず、でも沈まず。光が素材の表情をそっと引き出すような計画をしていました。

DNL:たとえば寝室のヘッドボードや、キッチンの手元灯のように、かなり実用的な部分もやさしく照らされていましたよね。

戸恒:そうですね。特にキッチンや寝室は、“光源の主張”を消したかった。存在感のない照明で、ただそこに光があるような感じが理想です。そのために、間接照明や超小型のスポットを工夫して使いました。

堀部:結果として、空間全体が静かで、でも決して暗くはない。やわらかく包まれている印象が生まれたと思います。

DNL:照明の“主張しなさ”が逆に強さになっていると感じました。

戸恒:そういう意味では、光って本当に“空気のような存在”だと思うんですよ。強すぎれば圧になるし、弱すぎると不安になる。そのバランスを設計するのが照明デザインの面白さです。

DNL:なるほど。“やさしさ”と“強さ”って、相反するようでいて共存するんですね。

堀部:むしろ、それをどう共存させるかが、住宅という場では大事なのかもしれません。

■ “場の記憶”を光で継ぐ──設計者たちが語る“家をつくる”という体験

DNL:この住宅は、建築と照明が丁寧に絡み合いながら、「暮らしの舞台」を形づくっているように感じました。改めて、おふたりにとって“家をつくる”ということは、どういうことだと考えていらっしゃいますか?

堀部:そうですね……このプロジェクトに限らずですが、家というのは単に空間を設計することではなく、その土地の空気や時間、住まう人の記憶といったものを、どう丁寧に引き受けるかだと思っています。特に今回は、昔ながらの住宅地に建つ敷地だったので、“まちの中の家”としてのあり方も意識しました。

戸恒:照明も同じです。光は形がないからこそ、記憶や感情にダイレクトに作用しますよね。この住宅でも、中庭に差す自然光だったり、夕方にふわっと浮かぶ間接照明だったり……それらが、住む人にとって“この家らしさ”になっていくと思うんです。

DNL:つまり、「場」や「時間」に寄り添う光が、日々の暮らしに染み込んでいくような。

戸恒:そうです。しかも、それが住むほどに記憶として蓄積されていく──何気ない一日のなかに“その家ならではの光の風景”がある。そんな設計ができたら嬉しいですね。

堀部:あと、この住宅ではクライアントとのやりとりも印象深かったです。奥様も建築をよくご存知で、ご夫婦で「自分たちの暮らしとは何か」をしっかり持っていらっしゃった。その対話が、この空間の佇まいにちゃんと現れている気がします。

DNL:なるほど。空間、光、そして人。三者の呼吸が合ってこその“いい家”なんですね。

戸恒:まさに。僕らは“光で場を編む”ような感覚で、家づくりに関わっています。

堀部:そしてそれが、住み手の人生に寄り添うものになっていれば、とても嬉しいです。

建築と照明、そして暮らす人。

すべてが静かに響き合うことで、空間はただの“器”ではなく、“記憶の舞台”へと変わっていく。

HOUSE IN HAYAMIYA──そこには、時と光と暮らしがやわらかく交わる風景がある。

この事例で使用された器具

【お問い合わせ・ご相談】

お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。